【摘要】本文针对中医翻译存在的困难和问题,提出以科学视野审视现有的中医翻译实践,重新构建中医的话语体系。分析了中医的学科地位并与西医进行了对比,在现有理论和方法的基础上,应用模糊集理论,提出了中医翻译的四个准则。参考中外对化学元素命名的成功经验,提出以“六书”为指导构建与西医兼容且具有中国特色的中医话语体系。认为中医是具有浓厚艺术色彩的系统科学,采用阳中求阴的翻译模式易于被西方所理解;采用集合图式对现有的翻译理论和方法加以总结,提出了阴阳五行、五脏、十四经络的新译法。采用模糊集合论方法可以清晰地构建中医翻译的整体框架并对翻译实践提供科学指导,溯及英语词源之翻译法具有语义宽泛、利于重塑、兼容西医、专业性强、古朴典雅等特点,有利于构建中医的学术话语。

![[转载]科学视野下的中医翻译 [转载]科学视野下的中医翻译](http://fmiwue.riyuangf.com/file/upload/image/16.jpg)

中医的历史灿烂而悠久,几千年来守护着中华民族的健康和繁衍生息。2017年国家外文局所进行的国际调查表明,中医是位列第二的中国形象之代表元素[1]。但是,自1840年鸦片战争以来,不断有人将中医药作为糟粕加以贬斥,出现了中医存废的百年之争[2]。尤其是2017年1月维基百科英文版将针灸定义为伪科学[3],引起了舆论界的强烈论争。应该认识到,当前科学技术已经在国际上占据着绝对主导地位,传承和振兴中医就必须深入地探究中医的科学内涵,以科学的语言阐释中医,实现中医的创新发展,并推动中西医结合的整合医学取得进步,这是当代中医人所面临的巨大挑战和光荣使命。

一、中医的学科地位和特点

人类文明各学科之间的逻辑关系类似一只蝴蝶[4],科学和人文为两翼,哲学为躯干,信仰为引领。在这一体系当中,西医由生命科学衍生,其学科基础为生物物理和生物化学,逻辑为“非此即彼”的形式逻辑;中医则与人文和艺术紧密相关,其指导思想为“天人合一”,学科基础是天文和地理,逻辑为“亦此亦彼”或“非此非彼”的辩证逻辑。逻辑上的根本差异造成了中西医之间的天堑鸿沟。

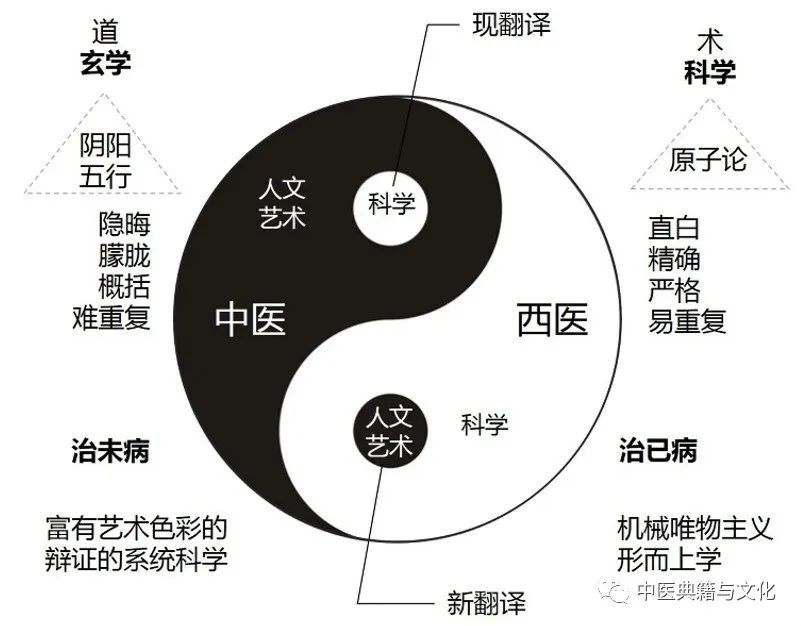

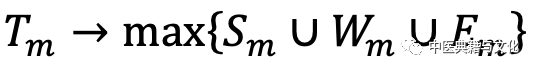

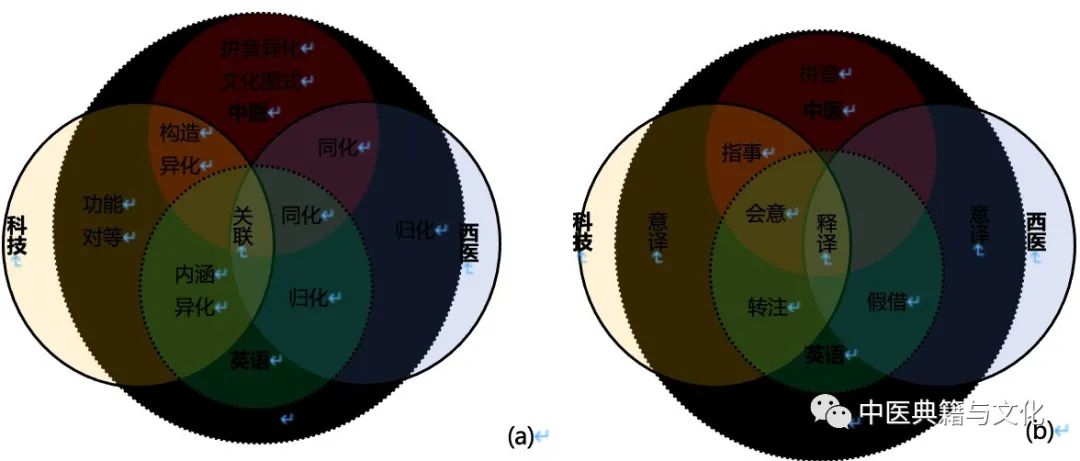

看似简单的太极图具有普遍的指导意义,以此来分析中医和西医(图1),可认识到“中医为道,西医为术”。中医属阴,它是“隐晦玄奥、朦胧费解、变幻莫测”的,具有浓厚的艺术色彩。而西医属阳,它是“直白易懂、清晰可辨、严格重复”的,具有坚实的科学基础。

图1 中西医特征比较

二 中医翻译的难点与对策

中医术语具有“五性”:模糊性(笼统性)、歧义性、深厚性(高信息密度性)、文化性、哲学性[5]。就语义和语法而言,中医乃至整个汉语体系非常灵活和多变,在一定程度上导致导致中医术语不够整饬规范,不利于透彻地认识和科学地传播中医。

现有的中医翻译是在人文艺术的框架内寻求西医的解读[6],属于“阴中求阳”(图1),但这与西医存在很大的隔阂,难以得到西方主流医学界的认同。方廷钰先生将现有翻译所存在的问题总结为“五谬”:误(理解有误)、乱(译文混乱)、冗(解释过多)、错(定义和翻译错误)、杂(译名不规范)[7]。针对中医翻译的困难和特殊性,李照国先生提出了翻译中的“五则三法”[8],“五则”是指“自然性、简洁性、民族性、回译性、规定性”,“三法”是指“比照法、构造法、简化法”。“五则三法”渐成中医翻译之共识,对制定中医术语的国际标准发挥了积极作用[9],并推动着中医翻译学科的形成[10]。美中不足的是,在现有的中医翻译工作中,科技工作者的参与不够充分,中医的科学内涵尚未明晰,中医术语与西医术语及科技术语很不兼容,不利于中医进一步国际化和现代化。[11]诚所谓“名不正则言不顺,言不顺则事不成”,在新时期的中医翻译工作中,我们需要在科学的框架内寻求对中医的理解[12],是为“阳中求阴”(图1)。

(一)中医翻译的集合论方法

“道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精,其精甚真,其中有信”,《道德经》中的这段话深刻地揭示出中医的真谛,即在貌似模糊不清的表象背后存在科学的内涵,其表象为中医术语的五性,其本质为具有浓厚艺术色彩的系统科学。尽管中医术语模糊而深奥,但应用集合论的方法仍可以对其做出科学解读[13]。

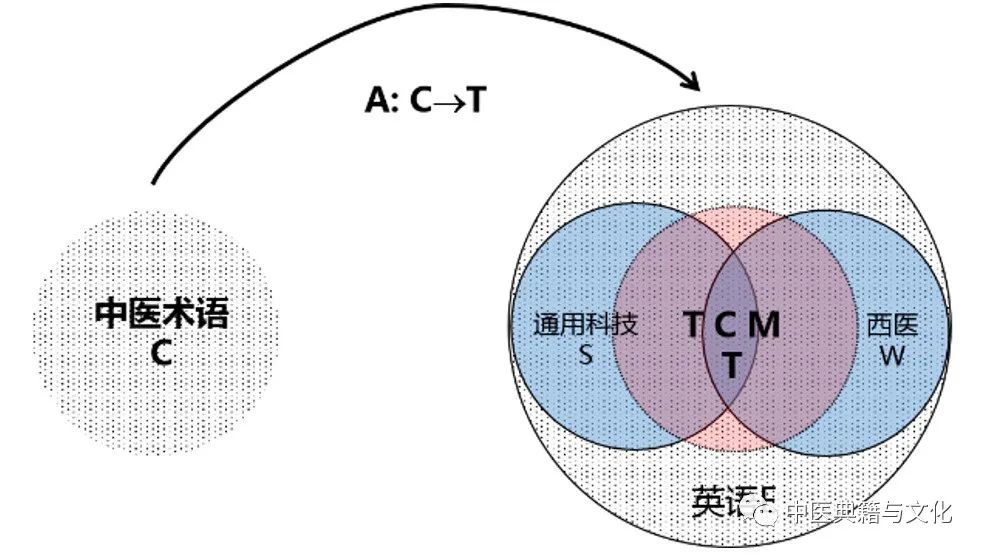

将中医翻译理解为从中医术语(C)到中医英语(T)的一个映射:

A: C®T

翻译后的任一中医术语Ti为T的一个子集,可以表示为原语Ci的函数:T=f(Ci)这一映射(翻译)所得到的结果往往不是唯一的,英语的中译即可说明这一点,例如,Tomato除有“番茄”这一学名外,还有“番柿,六月柿,西红柿,洋柿子,番李子,毛蜡果,毛秀才,喜报三元”等别名,为不同的地域和人群使用。

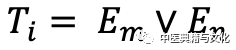

命S为科技术语集合,W为西医术语集合,E为英语词汇集合。从而用图示的方法将中医翻译描绘为中医术语集合C到中医英语集合T之间的一个映射(图2):

图2 中医术语翻译是其集合C到西语集合TCM之间的一个映射。

集合内部表示其所包含的术语及其内涵,集合外部表示术语的外延。中医术语具有模糊性[14],其内涵和外延没有严格的界定(用无边界的阴影表示)。科技术语和西医术语是严格和明确的,所以用清晰的边界来表示。

根据扎德(Lotfi Asker Zadeh)的模糊集理论[15],定义[0, 1]区间为和中医术语原意的匹配度,0为完全不能反映中医原意,1为100%反映中医原意。表示为:

A: T®[0, 1]

则称Ti为A上的模糊集(表明译语是源语的模糊性阐释),A(Ti)称为A的隶属函数(不同的翻译方法导致不同的译语),或Ti对A的隶属度(反映译语与原语的吻合程度)。

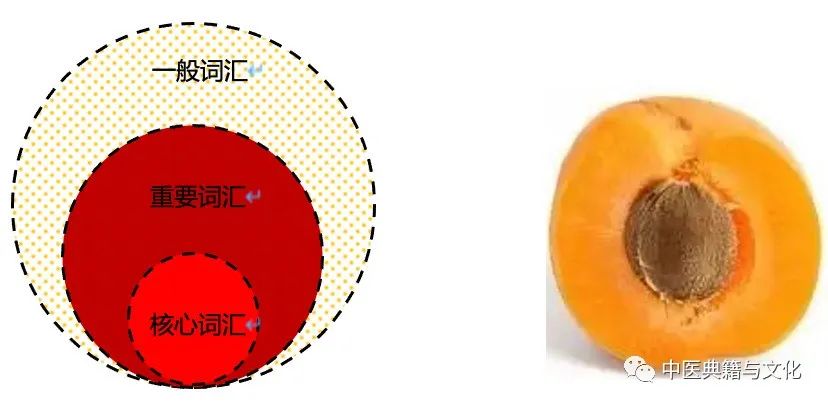

图3. 中医术语重要性的三个层次与类比

根据中医术语的重要程度,可以将其分为核心词汇、重要词汇、一般词汇,据此可以针对不同的目标受众采用不同的翻译策略[16]。核心词汇为中医理论的支柱,如“阴阳五行、气血津液、精气神、五脏六腑、经络腧穴、表里、虚实、寒热、正邪”等,重要词汇主要是临床用语如“望闻问切、证候、腧穴归属、腧穴名称、针灸、刺法灸法、配伍、君臣佐使”等,一般词汇包括病名、药名、典籍名称、人名等。这三个层次表现为中医术语的三个子集,相当于一个果子的果核、果肉和果皮(图3)。其“核”为中医之理论,应具有坚实的科学内涵和久远的传播力,此为翻译中的“信”;其“肉”为中医之临床,需利于理解和接受,此为翻译中的“达”;其“皮”为中医之普及,应体现中医文化之美,此为翻译中的“雅”。

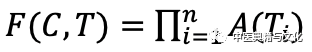

基于现有中医翻译理论和实践,提出应用集合论方法提出中医翻译的四个准则。需加以说明的是,中医英语中的某一术语Tm为T的一个子集,其对应的S集子集为Sm,W集子集为Wm,E集子集为Em,E中的词素为e。

1.双向对等准则

集合论中的等效性(equivalence),既可以从中医术语对应到英语,也可以从中医英语回译到中医术语。

![]()

著名语言学家奈达(Eugene Albert Nida)提出了功能对等的概念:译语所传达的信息应与源语所传达的信息实质等同,此说得到国际翻译界的广泛认同[17]。李照国先生提出了与此相吻合的中医翻译自然性原则[18],认为如果西医中存在能够反映中医术语(这里为Ci)实质的词汇(这里为Ti),则应自然而然地采用这一词汇,而不必依字面意思牵强翻译;但也应兼顾中医的民族文化特色,不能完全倒向西医,而应能够从中医英语Ti回译出中医术语Ci的语境,此为中医翻译的回译性原则[19]。这里将三者统称为双向对等准则。

2.泛化包容准则

英语术语的内涵不小于对应的汉语术语内涵,避免以偏概全:

![]()

威尔逊(Deirdre Wilson)和斯珀波(Dan Sperber)提出翻译中的关联理论[20],认为需要在源语中尽可能多地寻找其中的关联。基于“比类取象”的方法,中医术语中存在大量的比喻和双关,可能是若干个汉语词汇(C1,C2,C3,… Cn)内涵的总和才能解释清楚。例如对“医”的解释,从字源上看,有“醫、毉”,表明与酒和巫术有关,从其引申义上,就有“医者,易也;医者,意也;医者,艺也”的多重解读,需要在翻译时充分考虑这些关联含义。维索尔伦(Jef Verschueren)则提出了顺应论,认为翻译时要顺应读者的阅读和思考习惯。

李照国先生提出的民族性原则与关联理论同出一辙,认为翻译时要充分考虑中医术语的民族文化特色及其内在含义。而他所提出的约定性原则48与顺应理论相吻合,如“阴阳”用拼音来翻译已经在西方得到了较为广泛的接受,基本上已经约定俗成。这是因为“阴阳”的内涵异常丰富,用拼音加注的方法方能既传达中国声音,又涵盖其全部的含义,这就是泛化包容准则的具体应用。

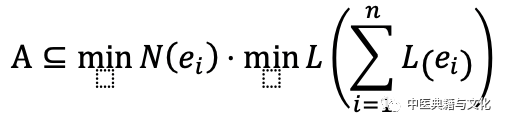

3. 最小构造准则

在翻译中医术语时,应用词素造词时不可避免,在应用词素造词时应尽可能少造并使用尽可能少、尽可能短的词素,遵从简洁性原则,即

其中,N为词素的个数,L为以字母个数衡量的词素长度。

这一准则中的minN(ei)表示在构造新词时要用尽可能少的词素,![]() 表示构造新词所需的n个词素的总长应该最短,从而使得所构造的新词足够简洁。如针灸的翻译,针刺译为acupuncture,由acu-、punct、-ture三个词素所构成;艾灸的翻译为moxibustion,由moxa、bust、-tion三个词素所构成,并顺应英语构词法在合成时对moxa进行了变音处理。在汉语中,针灸常常作为一个词使用,在治疗时针灸也往往是不分家的,所以现在有一种趋势将“acupuncture and moxibustion”简化译为“acumoxa, acumox, acumoxi”等,但“acu-”意为“尖锐”, “moxa”意为“艾草”,西方读者很难将这两种毫不相关的事物与针灸联系起来。实际上,科技界通行的做法是采用缩写法,将“针灸”译为“AnM”更加简洁,也符合西方读者的思维习惯[21]。

表示构造新词所需的n个词素的总长应该最短,从而使得所构造的新词足够简洁。如针灸的翻译,针刺译为acupuncture,由acu-、punct、-ture三个词素所构成;艾灸的翻译为moxibustion,由moxa、bust、-tion三个词素所构成,并顺应英语构词法在合成时对moxa进行了变音处理。在汉语中,针灸常常作为一个词使用,在治疗时针灸也往往是不分家的,所以现在有一种趋势将“acupuncture and moxibustion”简化译为“acumoxa, acumox, acumoxi”等,但“acu-”意为“尖锐”, “moxa”意为“艾草”,西方读者很难将这两种毫不相关的事物与针灸联系起来。实际上,科技界通行的做法是采用缩写法,将“针灸”译为“AnM”更加简洁,也符合西方读者的思维习惯[21]。

4. 最大融合准则

翻译时,所选择的术语应最大程度地涵盖其所蕴含的科技要素、西医要素、语言要素,以体现其科学性和学术性,目前尚未引起译界重视:

如“气”的翻译,中医之“气一元论”的哲学思想与古希腊哲学家阿那克西美尼的“气(pneuma)为万物之源”观念高度一致;中医“肺主气”的理念与西医用“pneuma”(气)引申来表示“肺”一脉相通,如pneumonia(肺炎);科技术语“pneumatics”(气动力学)由“pneuma(气)+ -tics(学科)”组成;地理学名词“pneumatolysis”(气化)和中医“气化”的概念大体一致。所以,用pneuma来翻译“气”将比用拼音的方法更好。

(二)元素周期表的启迪

元素周期表是化学研究的重要基础,探寻元素的中英文名称来源,对于构建科学的中医术语体系具有很好的借鉴意义。

18世纪后期,法国著名化学家拉瓦锡(Antoine-Laurent de Lavoisier)与贝托莱(Claude-Louis Berthollet)等人合作,设计了一套简洁的化学命名法。1787年,他在《化学命名法》(Méthode de nomenclature chimique)中正式提出这一命名系统的原则:最简单的物质应该有最简单的名称;化合物的名称应该让人联想起它们的组成;发现者的名字要除掉;新物质的名称之字根必须用希腊文或拉丁文以便适用于任何语言。1813年,贝采里乌斯(Jöns Jakob Berzelius)提出元素名称拉丁化,并以拉丁语的首字母作为元素符号,形成了至今沿用的化学命名体系:通常用词缀“-ium”表示元素,大部分元素名字描述其特色,还有23个来源于欧美地名,6个来源于人或神名[22]。

18世纪开始,西学东渐,元素周期表经历了一个汉化过程。对于元素的翻译起初是比较直白的,如:氢气,原译“轻气”;氯气,原译“绿气”;氧气,原译“养气”;氮气,原译“淡气”。1932年,民国教育部推出《化学命名原则》,方使争论80多年的化学元素命名基本得以解决[23]。

现在,元素汉语名称以一个形声字来表示:部首表示常温常压下之物态,“钅”为固体金属,“石”为非金属,“气”为气体,“氵”和“水”为液体。读音基本上是西语的发音。少数元素的中文名字描述了其特色,如:溴,味道臭;氯:颜色绿;氮:“淡”取冲淡空气之意;磷:发磷光或磷火。元素的中文名绝大多数是新造,但也有从冷僻字中选取的。其中一些字的含义发生了根本改变,如“铍”(pí),读作(pī)时,意为“大针”;“磷”本义为“峻石或薄石”;“钯”(bǎ),本来读做pá,同“耙”;“铂”本意是金箔。一些字原意比元素要宽泛得多,如“金”本泛指金属,狭义的“金”指黄金。一些字原指某种化合物,如“硼”指“硼砂”。但也有一些字,虽然古今不同,却表示同一种东西,比如砒—砷,水银—汞。

有两个常见而名称比较特别的元素,一个是“氧”(oxygen),它源于法语oxygène,在1777年由拉瓦锡所造,由希腊词头oxys(表示“sharp, acid”)和法语词缀-gène(表示“生成”)构成,意为“生成酸的元素”。另一个是“氢”(hydrogen),它是1778年由拉瓦锡、贝托莱、佛克洛伊所造,源于希腊词头hydr-(表示“水”的 hydor 之词干)和法语词缀-gène ,意为“生成水的元素”。其汉语翻译并没有拘泥于“生成酸的元素”和“生成水的元素”,而是取“氧”的“支持燃烧和生命”之功用、“氢”是“最轻的气体”之特征,极其简明而准确地反映出元素的功能和特点。氢的同位素有氕(protium)、氘(deuterium)、氚(tritium),汉语定名时非常巧妙地“形会西意,音合西音”:以气字头表示物态,以下面的笔画数表示其中的中子数,以下方的读音拟合西文的读音。

在元素周期表的命名中,西语以现代拉丁词素为基本依据,而其汉化则是在“形声字”的大前提下[24],遵循了“形表状态,声从西音;兼顾本意,巧借生僻”的生成方法。由于绝大多数元素均为新发现的,所以其中西命名皆普遍采用了构造之法。简洁统一的命名原则在现代科技和医学的传播、发展、应用过程中发挥了巨大作用[25]。这种构造法在集合论中称为“析取” (disjunction,多个构成要素具有不同的特征):

或“合取”(conjunction,多个构成要素具有相近的特征):

在中医翻译中,析取的例子有“艾灸”即“moxibustion”(艾草燃烧),合取的例子有“针刺”,即“acupuncture”(尖锐地刺)。

(三)模糊集合论方法在中医翻译中的应用

中医翻译在对原语模糊性的阐释中不可避免地会发生原语信息的耗散和损失[26]。一段包含n个中医术语的翻译,涉及到语义、所指、能指等语言本身的复杂性,以及翻译中语言转化的复杂性。为了便于说明问题,这里简化地将其从源集C到译集T的信息保真度F(C, T)表示为:

假设每个译语与原语的匹配度平均为0.9,则

0.95=0.590

0.910=0.349

0.920=0.122

0.930=0.042

……

可见,即使每一译文都可以做到与原语有很高的匹配度,但长篇论述所传递给读者的信息只是原文的很小一部分,遑论误译,真正是“差之毫厘,失之千里”。

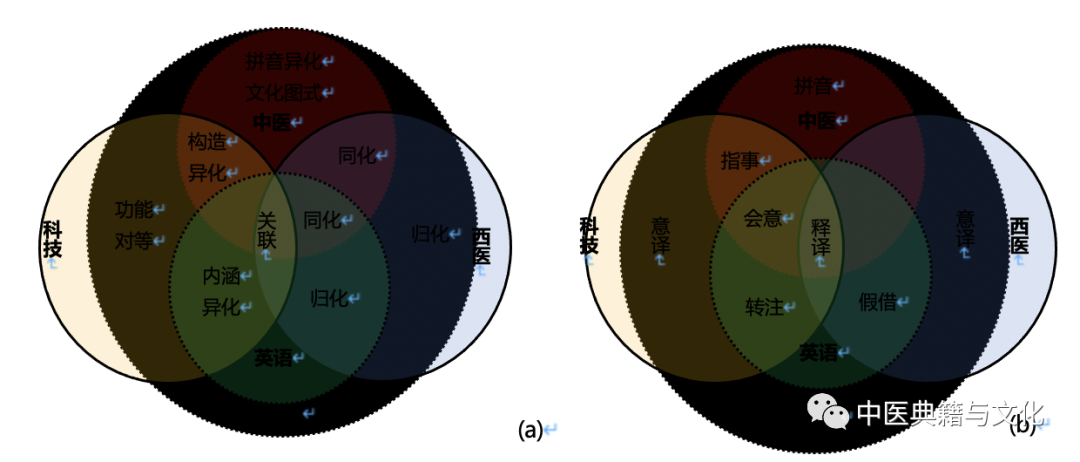

将现有的翻译理论与方法用集合的形式表示为图4。中医具有自己独特的文化图式,在翻译时应该遵循双向对等准则。首先和西医术语进行比照,一些在西医中可以找到完全相同的词汇,可谓“同化”(assimilation);一些术语的中医表述不尽可取,应按其准确的含义采用相应的西医术语,可谓“归化”(domestication);还有一些术语在西医中无法找到对应说法,但可以借用特定的西语词汇并赋予它们新的中医内涵,称之为“内涵异化”(connotation foreignization);对另一些术语可以参照化学元素的西语命名方法,以词素构造新词,并通过定义赋予其相应的中医内涵,可称为“构造异化”(coining foreignization);实在无法翻译和构造的术语,则采用拼音的方法进行翻译,可称为“拼音异化”(pinyin foreignization)。处于交集的术语具有多种关联意义,即中医中的“隐喻”(metaphor)或“双关”(pun)[27]。

图4 以集合论阐释的中医翻译理论(a)与方法(b)

“六书”是构造汉字的基本方法,其中,假借、转注、会意、指事这四种构词方法对于中医西译具有很好的借鉴作用:如果西语中有比较接近中医含义的词汇,可以采用“假借”或“转注”的意译法(free translation);如果需要构造新的词汇,可以采用“会意”或“指事”的意译法。此外,对于中西医相通的术语,可以采用直译法(literal translation);如果存在“隐喻”或“双关”,可以采用字面直译,然后通过释义(paraphrasing)解释其喻义。

以上是中医西译的集合论原理与方法,下面通过一些例子加以说明。

五脏包括心、肝、脾、肺、肾,一般用heart,lever,spleen,lung,kidney进行翻译,但这些单词具有明确的解剖学意义,与中医之五脏并不等同[28]。中医所言之“心”有三个功用:主血脉(对应于解剖学之心)、主情志(对应于情绪和心理)、主神明(对应于现代科学之脑功能),所以采用“heart”翻译“心”就犯了以偏概全的逻辑错误。有人提出用拼音“xin”来翻译,似乎这样就能保持中医的民族特色,然而由于拼音不具内涵,所以西方读者会对此感到疑惑。如果参照西医术语,用拉丁语“cardia”来翻译“心”,就能有效地解决这一矛盾。首先,一般读者会对“cardia”感到陌生,可以避免在理解上陷入“先入为主”的窠臼;其二,cardia在西语中既指心,亦指贲门、前胃,具有语义的模糊性,可以大致反映出中医“心非心”的特点:cardia is heart, but different from the heart;其三,现在西医术语中仍然大量使用cardia,如electrocardiagram(心电图,ECG),cardiac(心脏的,心脏病患者),cardiovascular(心血管的),pericardia(心包)等等,所以cardia与西医完全兼容;最后,拉丁语的专业性很强,并具有古朴、典雅、深奥的语言特征,因此,无论从科学性还是文学性上来讲,“cardia”都是对中医中“心”的更好翻译。基于同样原因,建议将“肝、脾、肺、肾”的学术名译为“hepar,splen,pulmo,nephros”。

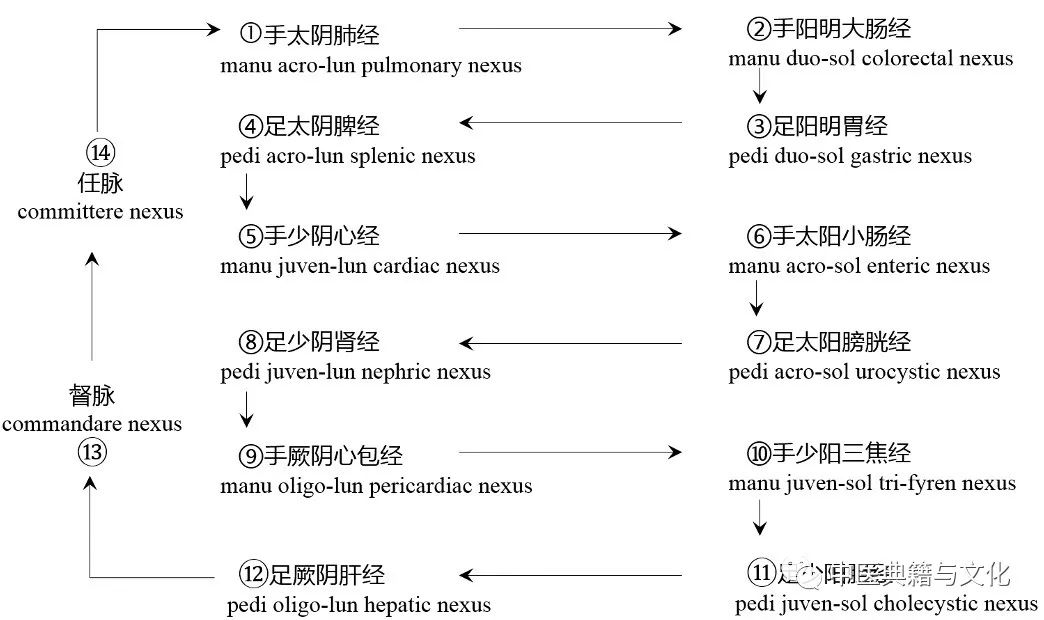

再来看“经络”,现有的翻译为“meridian,channel,vessel,path,passage”等[29]。科学研究发现,经络效应确属客观存在,但经络在解剖后不可见,所以这些翻译都只是部分地反映了经络的特性,加之这些翻译在英语中具有明确的内涵和外延,因而易对西方读者造成误导(图5a)。依据前述的四个准则,若假借内涵比较宽泛和模糊的nexus(表示“联络,联系”),它既可反映经络之功用,又具强大的派生功能,如经别:dis-nexus,奇经:odd nexus,络脉:con-nexus,孙络:sub-nexus。

图4 以集合论阐释的中医翻译理论(a)与方法(b)

“三焦”是西语中没有的概念,现有翻译非常芜杂,如意译为triple burner, triple warmer, three heater, triple energizer等,或者用拼音Sanjiao来翻译[30]。事实上,三焦为六腑之一,属于体腔,大致对应于胸腔(横膈以上)、腹腔(横膈至脐)、盆腔(脐以下),针对其功用,学界多有纷争,诸多翻译将三焦具象为某种实物,实属错讹。而拼音属于汉语和英语嫁接的产物,其本身没有任何内涵(图5(b))。因此,采用构造法,用词头tri-(表示三)和词根fyren(表示与火有关)合成为“tri-fyren”,既能表达三焦的本初含义,又避免了歧义和纷争,应该是一个上佳的选择。以此类推,可以对十四经进行重新翻译(图6)。

自李约瑟提出中医术语的拉丁构词法以来[31],将近70年过去了。但目前对于词素构造法尚存很多争议[32]-[34],很多人认为拉丁语是一个濒于死亡的语言,采用拉丁语进行翻译无法得到推广。事实上,词素构造法是生成英语单词的基本方法,莎士比亚曾根据拉丁语等古典语言创造了很多新词。至今拉丁语在科学技术的各个领域,包括西医学和植物学中仍然广泛应用,很多植物的名称均以拉丁语命名。希腊或拉丁语的深奥、冷僻正符合中医术语古朴、典雅的文化特征,同时又与西医术语兼容度很高,因而,只要认真探究中医术语之本义,参照汉字“六书”对必要的术语进行构造,然后对这些假借(或转注)词或者新造词(会意或指事)进行自主定义,谓之重塑,将能更准确地反映其中医内涵。

图6 十四经流注及其新译

三、结论

本文分析了中医的学科地位、指导思想、学科基础和推理逻辑,并采用太极图对中西医的学科特点进行了比较。认为现有的中医翻译属于“阴中求阳”,与西医的语境相脱离,难以得到现代科技的认可,需要“阳中求阴”,即在西医的语境中寻求对中医术语的解读。

模糊集合论思想可以很好地涵括中医术语的模糊性、歧义性、深厚性、文化性、哲学性,并为其翻译提供有力帮助,其所需遵循的四个准则为:双向对等、泛化包容、最小构造、最大融合。

构造法是化学元素中西定名的主要方法,对于无法直接找到英语单词的中医术语,可以参照这一方法选择适当的词素通过析取或者合取进行构造,这种合成词更易于被西方所接受,并且更能传递中医的神韵。

采用集合图式对翻译中的归化和异化思想以及直译、意译、音译、释义等方法进行了总结,指出汉字“六书”对假借、转注、会意、指事这四种构词法对中医翻译具有很好的指导作用。对于经络、三焦等中医核心词汇进行了重新解读并提出了新的翻译建议,并以此为基础,对十四经络做出了新的翻译。

综上,在对中医术语的科学内涵进行深入解读的基础上,采用模糊集合论方法,借鉴汉字“六书”的部分构词法,结合采恰当的翻译理念和方法,完全能够在西方语境中建构起具有中华文化特色的中医话语体系。在这一体系当中,其核心部分具有科学内涵,其应用部分具有实践价值,其普及部分赏心悦目,必将为中医药的现代化与国际化乃至中西文明融合发挥重要作用。

参考文献

[2] 李虹:《中医的科学性与中医存废之争》,《中医药管理杂志》2011第12期,第1092-1094页。

[3] 维基百科:https://en.wikipedia.org/wiki/Acupuncture [OL],2021.2.19

[4] 蔡英文:《论中医的科学性》,中医杂志2018年第12期,第991-996页。

[5] 周义斌,王银泉:《1981年-2010年中医英译理论的依据及策略选择研究》,《中华中医药杂志》2013年第4期,第1016-1019页。

[6] 李照国:《中医对外翻译三百年析》,《上海科技翻译》1997年第4期,第40-41页。

[7] 方廷钰,陈锋,包玉慧,王曦:《中医翻译历史和中医术语翻译》,《中国科技术语》2015年第 6期,第26-29页。

[8] 李照国:《论中医名词术语英译国际标准化的概念、原则与方法》,《中国翻译》2008年第4期,第63-70+96页。

[9] 李照国:《中医术语国际标准化的若干问题探讨:从WHO/ICD-11到ISO/TC249》,《中西医结合学报》2010第10期,第989-996页。

[10] 李照国:《中医英语——一门正在形成中的新学科》,《上海中医药大学学报》1999年第3期,第5-7页。

[11] 牛喘月:《名不正则言不顺,言不顺则事不成——谈谈中医名词术语英译的原则问题》,《中西医结合学报》2004年第6期,第474-476页。

[12] 林巍:《“哲学理念”与“科学概念”间的梳理与转述—中医翻译的一种基本认识》,《中国翻译》2009第 3期,第64-68+96页。

[13] 李永安,李经蕴:《模糊学理论在中医翻译中的应用》,《时珍国医国药》2011第9期,第2314-2315页。

[14] 赵丽梅,杨雪松:《中医术语里的模糊现象与翻译策略》,《中华中医药学刊》2011第4期,第 892-893页。

[15] 孙红红:《模糊集合理论在信息检索中的应用研究》,《现代情报》2006第11期,第160-162页。

[16] 刘莉云,王悦:《基于目标受众细分的中医翻译》,《浙江中医杂志》2012第6期,第454-455页。

[17] 谭载喜:《奈达和他的翻译理论》,《外国语》1989年第5期,第30-37+51页。

[18] 李照国:《论中医名词术语英译国际标准化的概念、原则与方法》,《中国翻译》2008年第4期,第63-70+96页。

[19] 李照国:《中医术语国际标准化的若干问题探讨:从WHO/ICD-11到ISO

[20] 周恩:《关联-顺应理论视角下中医翻译能力要素分析》,《中医药管理杂志》2017年第14期,第32-35页。

[21]Cai YW, Shen XY. On the concise expression of acupuncture and moxibustion, World Journal of Acupuncture-Moxibustion,2020, 30(1), pp.78-79.

[23] 李丽:《化学元素命名的规范化:1900-1933》,《化学教育》2014第21期,第75-80页。

[24] 王铁琨:《新元素中文定名及元素中文命名原则的思考》,《中国科技术语》2017年第2期,第32-34页。

[25] 曾敬民,赵匡华:《近代化学元素学说的奠立—纪念拉瓦锡《化学纲要》出版二百周年》,《化学通报》1989年第7期,第62-65+51页。

[26] 李照国,汪腊萍:《论翻译过程信息的耗散与重构》,《中国科技翻译》2007年第2期,第7-9+35页。

[27] 范春祥:《中医语言隐喻特征及其翻译策略浅议》,《中华中医药学刊》2016第3期,第551-553页。

[28] 兰凤利,梁国庆,张苇航:《中医学中“脏腑”的源流与翻译》,《中国科技术语》2010第5期,第40-45页。

[29] 李照国:《WHO西太区与“世界中医药学会联合会”中医名词术语国际标准比较研究:经络部分》,《中西医结合学报》2008年第12期,第1315-1317页。

[30] 吴海燕,岳峰:《中医术语“三焦”英译探析》,《中国科技术语》2011年第6期,第 21-24页。

[31] 李照国,李鼎:《试论李约瑟的中医翻译思想》,《上海科技翻译》1997年第2期,第21-22页。

[32] 牛喘月:《早期中医西译者的翻译思路与方法》,《中西医结合学报》2003年第4期,第309-311页。

[33] 张淼,潘玥宏:《浅谈运用词素构词法翻译中医术语》,《环球中医药》2017年第9期,第988-990页。